“Una casa llena de dinamita” es Kathryn Bigelow haciendo lo que mejor sabe: meterte en la maquinaria del poder, cerrar la puerta por dentro y dejar que el tic-tac te haga astillas. Aquí el planteamiento es tan simple como letal: un misil viene hacia Estados Unidos, no se sabe de quién, y hay menos de veinte minutos para decidir si respondes, cómo y contra quién. Y sí, es un thriller, pero en realidad es una sesión de cardio moral: ¿qué harías si el margen de error cabe en una respiración? (la película se centra en ese estrechísimo margen de 18–19 minutos y en el procedimiento real, no en el espectáculo pirotécnico).

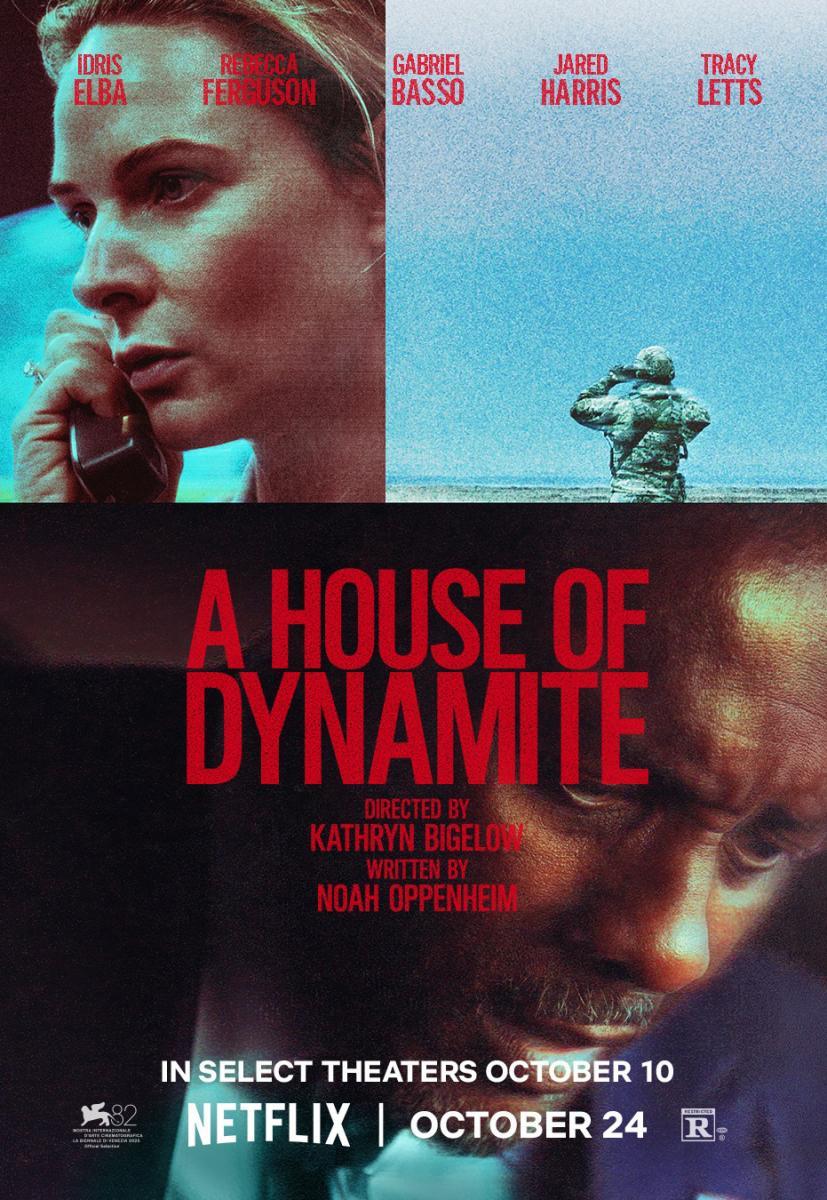

Bigelow te agarra por la nuca y te dice: mira. Idris Elba como presidente sin etiqueta (ni demócrata ni republicano en pantalla, un POTUS sobrio, curtido) es piedra angular: cada vez que baja la voz, sube la presión arterial del espectador. Rebecca Ferguson convierte a su oficial de sala en músculo y cerebro: una profesional que gestiona el pánico ajeno mientras domestica el propio, sosteniendo con la mirada una cadena de mando que tiembla más de lo que admite. Alrededor, Jared Harris, Tracy Letts, Gabriel Basso y compañía juegan el partido con el sudor frío que exige el “¿y si nos equivocamos?”. Es cine coral, sí, pero con una ortodoxia quirúrgica que recuerda que aquí la épica va por dentro.

El truco de la casa es el procedimental. Nada de héroes en el tejado; lo que hay son pantallas, líneas abiertas, mapas que no cuadran, protocolos que chocan. Bigelow lima el melodrama y el sentimentalismo para quedarse con la fricción entre sistemas: el militar, el político, el diplomático, el humano. Ese roce produce calor y un rumor constante de “error humano” que te acompaña como un pitido en el oído. La película no grita; aprieta. Y cuando abre el diafragma, lo hace para enseñarte algo que no quieres ver: lo poco que separa una decisión técnica de una tragedia absoluta. (El foco en procedimientos y mandos —desde la sala de crisis hasta el control estratégico— nace de entrevistas e investigación real sobre protocolos nucleares; por eso el miedo pesa distinto).

Estéticamente, Barry Ackroyd vuelve a demostrar que la inestabilidad bien medida es un lenguaje: cámara que respira, plano que se incrusta, grano que huele a documento. Kirk Baxter corta el metraje con precisión de bisturí, afinando un ritmo que no afloja ni cuando el guion decide rebobinar el punto de vista para examinar el mismo infierno desde otra silla. Volker Bertelmann pone una partitura que late más que suena: pulsos, zumbidos, golpes secos que no te empujan, te sostienen en el borde. Es la ecuación Bigelow: cinética sin histeria. (Sí: Ackroyd a la cámara, Baxter al montaje y Bertelmann en la música están aquí y se nota).

¿Perfecta? No. El mecánico de los puntos de vista —esa estructura que resetea y vuelve sobre los hechos— funciona de maravilla al principio y pierde algo de filo en la tercera vuelta: el truco deja de ser bisturí y se convierte a ratos en martillo. Y hay gestos simbólicos (un comentario, una mirada hacia “el enemigo” que no se nombra) que buscan la tesis antibelicista con un subrayado de rotulador gordo. Pero, siendo justos, la apuesta me parece honesta: la película quiere hablar del sistema, no del villano; del miedo, no del enemigo. Ese enfoque despolitiza la bandera y politiza la responsabilidad: no va de colores, va de gente cansada tomando decisiones imposibles. (La opción deliberada de no señalar agresor ni bandera, enfocando la ética del mando, es parte del diseño del film).

Lo que sí clava es la textura humana en medio de la máquina: un asesor que pide tiempo para verificar, una oficial que marca a fuego un “no lo sabemos todavía” frente a un presidente que exige certezas y solo recibe probabilidades, un técnico que atiende una llamada personal mientras calcula trayectorias. Esas grietas son donde entra el aire y el cine. Ahí la película respira y te parte.

Y ahora lo personal, que para eso salgo con la lengua fuera: Bigelow vuelve. No con fuegos artificiales, sino con fósforo blanco en el estómago. Te incomoda, te pone delante de la estupidez organizada que es confiar el mundo a protocolos escritos por humanos con sueño. Elba firma uno de sus trabajos más contenidos y sólidos, Ferguson se come cada plano con entereza sin aspavientos, y el conjunto es una advertencia con forma de thriller. Si vas buscando la catarsis de una gran explosión, te vas a frustrar; esto es otra cosa: sudor frío, margen de error y una verdad incómoda: no estamos preparados, pero tenemos que decidir igual.

¿Es “prestigio” o es “palomitas”? Es ambas. Un prestigio que te come las uñas. Unas palomitas que se te quedan atravesadas. Y cuando llegan los créditos, no aplausas: exhalas.