El cautivo me ha dejado esa sensación de haber viajado en el tiempo y, al mismo tiempo, de haber estado viendo un espectáculo muy del siglo XXI: un biopic histórico envuelto en épica aventurera, pero atravesado por debates modernos sobre identidad, deseo y poder. Alejandro Amenábar vuelve a jugar a lo que mejor sabe: hacer del pasado algo presente, reconocible, incluso polémico.

La idea es irresistible: Miguel de Cervantes, antes de ser “el manco de Lepanto” y padre del Quijote, como rehén en Argel, inventando historias para sobrevivir. Esa premisa tiene chicha, porque convierte a Cervantes en lo que siempre fue: un narrador que usaba la ficción como salvavidas, incluso cuando estaba rodeado de cadenas. Y Amenábar lo subraya desde el minuto uno: la cárcel es barro, golpes, amputaciones y silencio, pero cuando Miguel empieza a fabular, el aire se llena de colores, de ecos, de posibilidades.

Lo que me sorprende es cómo la película equilibra la crudeza del cautiverio con el exotismo desbordante de Argel. Los mercados, el hammam, las calles llenas de renegados, corsarios, comerciantes, prostitutas… Hay una atmósfera vibrante, detallada al milímetro en vestuario y escenografía, que contrasta con las mazmorras oscuras donde los cautivos se consumen esperando un rescate. Ese contraste es, quizá, lo más poderoso visualmente: la prisión como la realidad, y la ciudad como el teatro donde todo puede pasar.

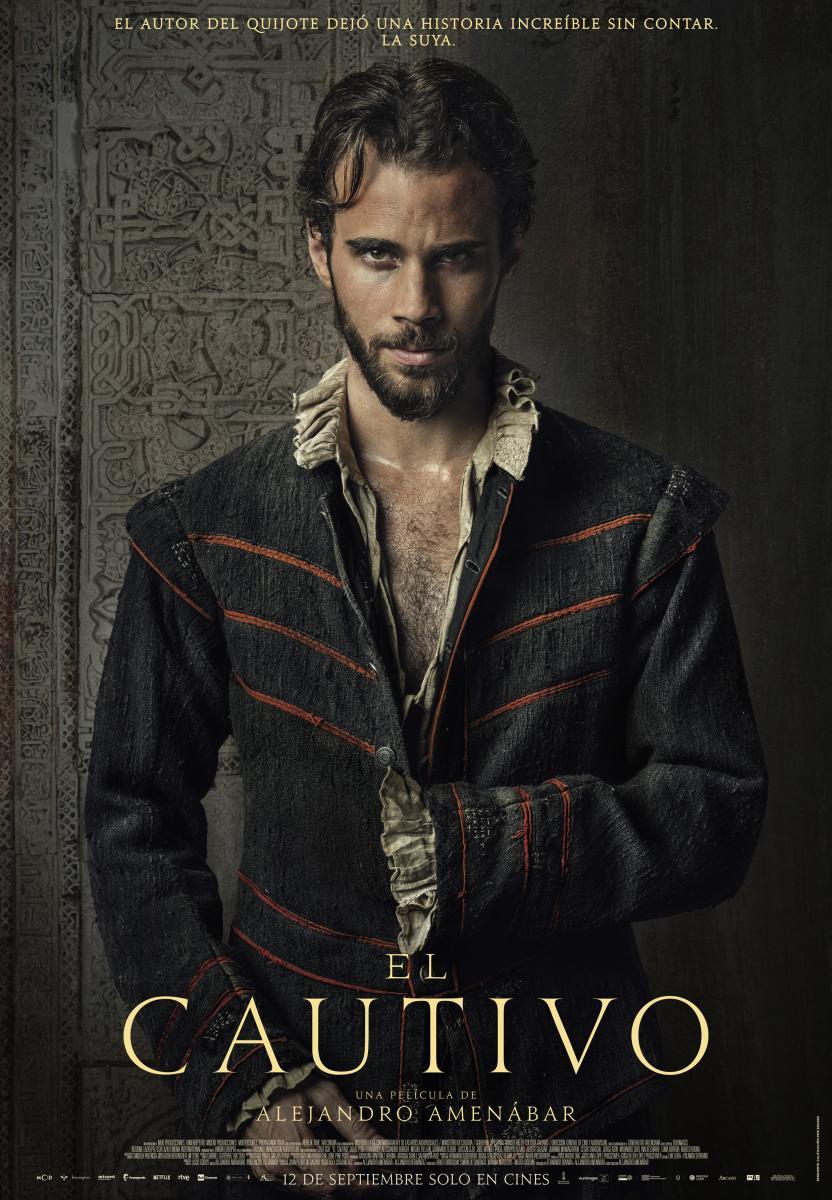

El reparto merece mención aparte. Julio Peña como Cervantes funciona, aunque aquí hay polémica: su personaje queda más dulce que turbio, más ingenuo que pícaro. No es el Cervantes astuto, maleado por la guerra, que manipula a todos con sus historias, sino un joven sensible que inventa cuentos para no volverse loco. Es creíble, sí, pero le falta esa malicia de superviviente que uno esperaría de alguien que pasó cinco años entre cadenas. En cambio, el que roba cada escena es Alessandro Borghi como el Bajá Hasan: elegante, magnético, con esos ojos azules que hipnotizan tanto a la cámara como al público. Entre él y Cervantes se construye una tensión extraña, medio política, medio erótica, que Amenábar no esconde.

Y aquí está la gran apuesta: la homosexualidad insinuada de Cervantes. El film no lo convierte en eje absoluto, pero tampoco lo oculta. Hay miradas, hay gestos, hay una intimidad que en otra película habría sido barrida bajo la alfombra. Eso, claro, levantará ampollas en quienes prefieren un Cervantes “intocable” y heteronormativo, pero me parece valiente. Porque lo que hace es desacralizar al mito y devolverle carne, deseo, contradicciones.

También me gusta el guiño de los frailes trinitarios que, con aspecto inequívoco de Quijote y Sancho, recorren Argel buscando rescates. Ese humor sutil, esa conexión con la obra futura de Cervantes, le da un aire juguetón al drama. Y los secundarios —Miguel Rellán, Fernando Tejero, Roberto Álamo— completan un mosaico coral que brilla más que el propio protagonista.

No todo es perfecto: la narración a veces se alarga, y el tono oscila entre el rigor histórico y la licencia poética. Hay momentos en los que parece que Amenábar quiere abarcar demasiado: historia, identidad, crítica religiosa, liberación sexual, épica de aventuras… y eso hace que el personaje central se diluya un poco. El Cervantes de este film es más símbolo que hombre.

Pero aun con esas irregularidades, El cautivo es cine grande: visualmente cuidado, narrativamente atrevido y con un corazón que late fuerte. Amenábar convierte el cautiverio en un choque de culturas, de creencias y de deseos, pero también en una reflexión sobre cómo la ficción salva vidas. Y ahí está la clave: antes de escribir el Quijote, Cervantes ya entendía que inventar historias era una forma de ser libre, incluso entre rejas.